Cent jours qui ont ébranlé l’Amérique… et le monde

Il n’aura fallu que cent jours pour que les promesses d’une reprise en main autoritaire se traduisent en actes. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le 20 janvier, Donald Trump a engagé une série de mesures visant à restructurer l’appareil d’État selon les lignes d’une droite dure, centralisatrice et favorable à une déréglementation massive. Le Congrès, dominé par une majorité acquise au président, a accompagné cette transformation, tandis que la Cour suprême, à majorité ultra-conservatrice, en a validé les principaux volets, malgré une orientation idéologique plus que contestable.

Ce programme de reprise en main vise à affaiblir les contre-pouvoirs à tous les niveaux : marginalisation du Congrès, tentative de soumission du pouvoir judiciaire, pressions accrues sur les universités, contrôle du contenu pédagogique, attaques contre des médias, intimidations à l’encontre des artistes, chercheurs, ONG – sans oublier les offensives récurrentes contre les minorités raciales, sexuelles et religieuses.

À cette logique de démantèlement institutionnel – illustrée par la fermeture d’agences fédérales, des licenciements massifs et des coupes budgétaires tous azimuts – s’ajoute une attaque frontale contre les droits électoraux : restrictions sévères sur le vote par correspondance, obligation de prouver sa citoyenneté pour rester inscrit sur les listes – dans un pays sans carte d’identité nationale, où récupérer un acte de naissance peut relever du casse-tête administratif -, et redécoupage électoral visant à diluer le poids de certains électorats, notamment dans les bastions démocrates.

Mettre au pas les universités

Toutes ces mesures s’inscrivent dans le cadre du Project 2025, conçu par la Heritage Foundation, think tank ultra conservateur, qui sert de boussole idéologique à cette présidence. Ce projet vise à redéfinir en profondeur les rouages de l’État fédéral, pour mieux les aligner sur une logique autoritaire – tout en préparant, au passage, le terrain pour un éventuel troisième mandat de Trump, au mépris du 22ᵉ amendement.

Mais c’est peut-être dans le champ universitaire que cette volonté d’alignement idéologique s’exerce aujourd’hui avec le plus de brutalité. Le cas le plus emblématique est celui de Harvard. Le 11 avril, l’administration Trump a adressé un ultimatum à l’université : suppression immédiate des programmes DEI (diversité, équité, inclusion), création d’un comité de surveillance approuvé par le gouvernement, et contrôle renforcé sur le recrutement des enseignants comme des étudiants. Harvard ayant refusé ces conditions, la Maison-Blanche a riposté en gelant 2,2 milliards de dollars de financements fédéraux et en menaçant de retirer son statut fiscal privilégié. Les étudiants internationaux, qui représentent près de 30 % de l’effectif, ont été visés par des annulations de visa, souvent sans préavis ni justification.

Cette offensive contre Harvard n’est pas isolée. Les plus prestigieux établissements du pays sont dans le viseur. Certains tentent de résister, d’autres se soumettent, comme Columbia, qui a déjà accepté les exigences de l’administration Trump : « mise sous tutelle » de certains départements jugés sensibles – études sur le Moyen-Orient, l’Afrique ou encore l’Asie du Sud -, création d’un nouveau service d’ordre interne habilité à interpeller ou expulser toute personne jugée « perturbatrice » sur le campus. Une reddition présentée comme un compromis, mais imposée sous menace de perdre 400 millions de dollars de subventions fédérales.

Les motifs avancés pour justifier cette offensive contre le monde universitaire ? Sa prétendue passivité face à l’antisémitisme, ou sa tolérance jugée excessive à l’égard de certains groupes pro-palestiniens. Mais pour de nombreux observateurs, ces accusations relèvent d’abord d’une stratégie plus large : détourner la lutte contre l’antisémitisme – cause on ne peut plus légitime – pour mieux encadrer la parole publique, restreindre le pluralisme intellectuel et imposer un cadre doctrinal aligné sur les orientations du pouvoir.

La fin du système multilatéral

Ce n’est pas un hasard si l’une des principales instigatrices de cette campagne est Susie Wiles, stratège politique déjà à l’origine de la croisade anti-« woke » menée en Floride par Ron DeSantis. Désormais secrétaire générale de la Maison-Blanche, elle contribue à piloter cette guerre culturelle à l’échelle nationale. Une offensive qui a déjà conduit, dans plusieurs universités, à l’effacement de pans entiers de l’enseignement supérieur : théorie du genre, théorie critique de la race, et autres studies jugées déviantes ou subversives. Elle incarne une mouvance issue de la droite religieuse, où se mêlent puritanisme moral, autoritarisme revendiqué et volonté de redéfinir les normes sociales et académiques.

À l’international aussi, la ligne est claire : détricoter le système multilatéral issu de 1945 au profit d’un modèle bilatéral fondé sur le rapport de force, dans un esprit résolument XIXᵉ siècle. Lorsque Donald Trump a évoqué l’annexion, par la force, d’une partie du Groenland – autrement dit, la revendication territoriale d’un membre fondateur de l’OTAN sur un autre État membre -, il a porté le coup de grâce non seulement à l’esprit de l’Alliance atlantique, mais aussi au système multilatéral dans son ensemble.

Sur le front économique, la méthode reste la même : brutalité assumée et stratégie opportuniste. Le 2 avril, Trump annonce des droits de douane massifs sur une large part des importations, faisant plonger les marchés. Quelques jours plus tard, il suspend ces mesures pour trois mois – sauf pour la Chine – provoquant un rebond. Entre-temps, il publie sur Truth Social : « C’est le moment d’acheter !!! DJT ». De quoi susciter des soupçons de manipulation boursière. Des élus démocrates, qui semblent enfin se réveiller, dont Adam Schiff et Elizabeth Warren, ont demandé à la SEC, régulateur des marchés financiers, d’ouvrir une enquête. Il faut dire que Trump Media & Technology Group, l’une de ses sociétés, a bondi de 21,67 % en Bourse.

Imposer une nouvelle réalité politique et culturelle

Le projet trumpien – qui, faut-il le rappeler, n’est pas celui d’un homme seul, mais d’un courant politique structuré : une droite résolue, que certains n’hésitent pas à qualifier de crypto-fasciste, bien décidée à s’installer dans la durée – s’inscrit dans une dynamique historique amorcée il y a plusieurs décennies. Son objectif : imposer une nouvelle réalité politique et culturelle, où la dissidence est marginalisée et les institutions mises au service d’un pouvoir centralisé et autoritaire. Les universités ne sont qu’une des premières cibles. Elles ne seront pas les dernières.

Ceux qui prétendent que tout cela n’est que passager sont, pour beaucoup, les mêmes qui affirmaient en 2016 que Donald Trump ne serait jamais élu. Ceux qui, après le 6 janvier 2021, assuraient que l’homme ayant appelé ses partisans à marcher sur le Congrès – la seule tentative sérieuse de coup d’État de l’histoire américaine – finirait en prison et ne pourrait plus jamais se présenter à une élection. Ce sont encore ceux qui, il y a quelques mois à peine, étaient convaincus qu’il ne remettrait jamais les pieds à la Maison-Blanche.

Bien sûr, la révolution trumpienne n’a ni l’ampleur ni la radicalité de la révolution bolchevique, qui, dans un tout autre registre, inspira au journaliste américain John Reed le livre Dix jours qui ébranlèrent le monde – dont le titre a inspiré celui de cette tribune. Mais il faut bien reconnaître qu’en à peine cent jours, le pays de l’Oncle Sam, comme le monde, ont été ébranlés. Et si l’on est encore loin d’une dictature à la Poutine, force est d’admettre que les États-Unis ressemblent désormais davantage à la Hongrie de Viktor Orbán qu’à l’Amérique d’Obama ou de Kennedy.

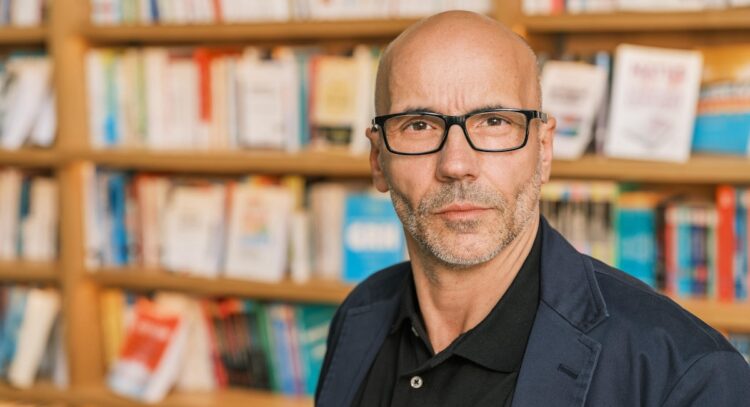

À propos de l’auteur : Romuald Sciora, essayiste franco-américain et directeur de l’Observatoire politique et géostratégique des États-Unis de l’IRIS, est l’auteur de L’Amérique éclatée, paru chez Armand Colin.

Les tribunes publiées par French Morning sont proposées par des personnes extérieures à la rédaction, sur des sujets transatlantiques variés, afin d’alimenter le débat d’idées. La tribune n’étant pas signée par la rédaction, elle ne reflète pas la position de French Morning. Si vous souhaitez contribuer et proposer un texte, merci de nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]