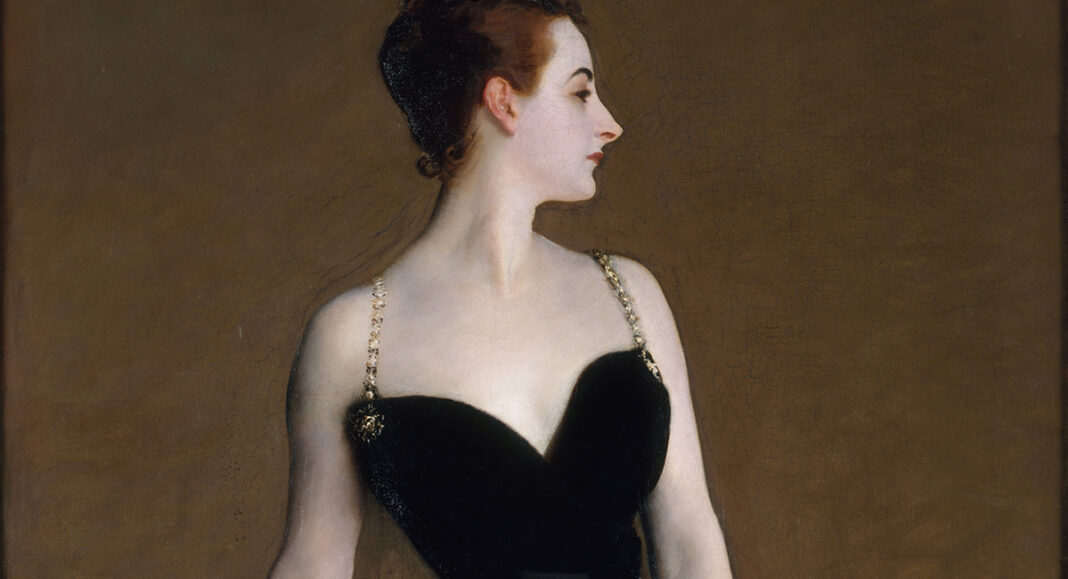

Avec l’exposition Sargent and Paris, le Metropolitan Museum de New York explore, jusqu’au dimanche 3 août, les années de formation du peintre américain John Singer Sargent. Lorsqu’il s’installe à Paris, il n’a que dix-huit ans. On pourrait s’attendre à des œuvres dont la personnalité reste à forger et dont les formats sont modestes. Or, c’est tout l’inverse : il propose des portraits gigantesques d’une audace picturale « scandaleuse ». Les dix années qu’il passe dans la ville, alors considérée comme le centre du monde de l'art, ont finalement produit ses œuvres les plus libres, parmi lesquelles, « Madame X », le portrait mythique de Virginie Gautreau, joyau de la collection du Met et objet du scandale au Salon de 1884.

La collaboration transatlantique : une « merveilleuse coïncidence »

Cette exposition est le fruit d’une collaboration imprévue entre le musée d’Orsay et le Met. Le projet initial de Stephanie L. Herdrich, la conservatrice en charge de la peinture américaine au Met, était de concevoir une exposition de petit format autour du sulfureux portrait de Madame X. Pourtant, les échanges fortuits avec Paul Perrin, conservateur en chef du Musée d’Orsay, ont mené les deux inst...