Edouard Louis, qui s’est fait connaître sous le nom Eddy Bellegueule, a déjà écrit trois livres à grand succès en France, dans lesquels il a dépeint l’homophobie dont il a été victime dans son enfance, dans un milieu ouvrier du Nord de la France. Mais il fait cette fois ses premiers pas sur scène à New York, au théâtre St. Ann’s Warehouse, pour interpréter son propre personnage dans le dernier ouvrage qu’il a publié, Qui a tué mon père. La mise en scène est signée Thomas Ostermeyer, qui avait déjà produit l’adaptation des deux premiers livres en 2019, mais avec d’autres comédiens.

Le titre n’est pas une question mais une affirmation et, comme dans l’ouvrage, le romancier s’emploie à raconter des histoires marquantes de son enfance pour enfin attribuer les responsabilités de la construction d’un homme raciste et homophobe. Qui reste malgré tout touchant dans ses contradictions et ses frustrations.

Un texte brut

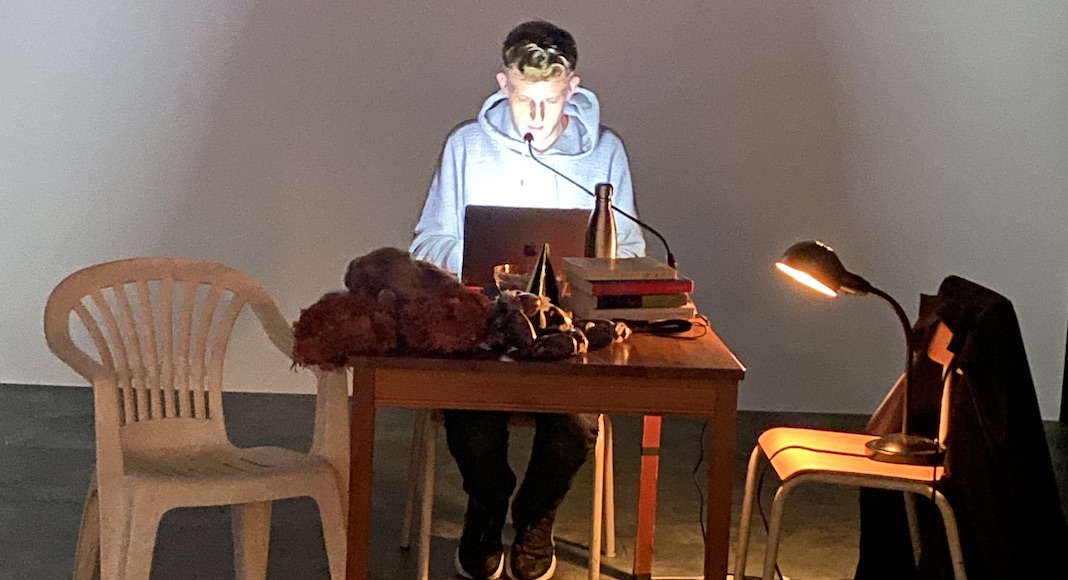

Dès l’entrée dans le théâtre, Edouard Louis est assis dans un décor plutôt épuré, en train d’écrire sur un ordinateur ce qui est probablement le manuscrit de ce livre. Dans le fond, une projection vidéo de routes sombres et brumeuses du Nord qui défilent en voiture, de nuit. Le romancier commence à raconter, avec un débit assez lent, plusieurs anecdotes plus ou moins douloureuses de son enfance, en français sous-titré en anglais sur l’écran. Il se déplace à un autre micro, puis à nouveau devant la scène, et commence à regarder avec insistance ce fauteuil en cuir vide, que l’on comprend être celui de son père.

La tension monte lorsqu’il évoque un spectacle qu’il a improvisé enfant avec ses amis : il danse sur « Barbie girl », insiste auprès de son père « Papa, regarde », mais ce dernier est mortifié devant ses amis. La chute n’est pas celle que l’on attend car, on le comprend tout au long de la pièce, ce personnage du père est rongé par sa propre enfance violente, une éducation virile qui exclut tout comportement qualifié de « féminin » de la part d’un homme, entre autres se travestir et danser. Et c’est pour se libérer de ce carcan de l’enfance qu’Edouard Louis se déguise à la hâte pour interpréter Barbie Girl ou encore la chanson de Titanic, et changer brutalement le tempo d’une pièce assez sombre.

Le poids de la masculinité

Si les deux premiers livres d’Edouard Louis ont attribué à son père et à sa famille le traumatisme d’une enfance difficile et violente, l’écrivain s’attache ici à retracer l’histoire de son père, réalise qu’il a été lui-même confronté à ces injonctions de la masculinité. Des instructions qu’il a lui-même intériorisées, comme : être un homme signifie ne pas pleurer, ne pas faire d’études et aller travailler à l’usine pour nourrir sa famille. Il se rend compte que ce dernier a tenté d’échapper à cette voie toute tracée, a passé quelques mois dans le Sud mais a fini par revenir dans le même village du Nord de la France. Comme s’il était impossible de se construire un autre parcours, qu’il ne pouvait échapper à sa classe, à cette vie d’ouvrier asservi telle que l’a vécu son père avant lui. Seule différence, le père de l’écrivain, victime de la violence paternelle, se jure de ne jamais frapper ses enfants. « La violence ne produit pas toujours de la violence », fait valoir Edouard Louis.

Le pouvoir sur le banc des accusés

Un jour, ce père ouvrier a un accident à l’usine, est « broyé, écrasé » par un objet lourd et devient invalide. Les mots ne sont pas choisis au hasard car dans cette dernière partie de la pièce, Edouard Louis explique en quoi les rouages du pouvoir ont marqué le corps même de son père. Il se déguise alors en magicien et se lance dans un réquisitoire contre tous les derniers présidents français – de Chirac à Macron, en passant par Sarkozy et Hollande – qui ont chacun à leur tour déremboursé des médicaments pour son père, ou baissé de 5 euros le revenu minimum d’insertion, jugeant que cela ne faisait pas de différence. « Ils n’ont aucune idée », répète-t-il avec colère. Il suspend les photos de ces présidents et de leurs ministres, et clame pour chacun d’eux : « Jacques Chirac a détruit les intestins de mon père ». C’est bien la thèse finale de l’écrivain : le pouvoir marque directement le corps, la chair des citoyens asservis, et ils sont tous responsables du destin et de l’état de santé de son père.

Interrogé lors d’un Q&A après la pièce sur son ressenti face à une audience américaine, Edouard Louis explique l’importance d’analyser le phénomène de classe, que les Américains nient souvent. « Une personne me disait hier que la classe n’existait pas et qu’il fallait juste se confronter à la réalité. Pendant ce temps, une personne lui servait son verre d’eau. Les systèmes de classe sont partout, même aux États-Unis, et le pouvoir est en train de décider pour vos corps ». Un thème qui est certes particulièrement actuel de ce côté de l’Atlantique.

Who killed my father, jusqu’au dimanche 5 juin au St. Ann’s Warehouse.