Cent ans après sa naissance, Frantz Fanon (1925-1961) n’a peut-être jamais été aussi actuel. Ce psychiatre martiniquais, théoricien de la décolonisation et auteur majeur du XXᵉ siècle, continue d’irriguer les réflexions sur la violence et la décolonisation, notamment et même surtout aux États-Unis, où il jouit toujours aujourd’hui d’une aura particulière. « Il est lu et étudié partout dans le monde », précise Lewis Gordon, un philosophe américain et un des spécialistes du penseur français. « Mais c’est vrai qu’aux États-Unis, il est un passage obligé de toutes les études sur la décolonisation », poursuit l’auteur de deux livres sur l’écrivain français, « Fanon and the crisis of European man » (1995) et « What Fanon Said » (2015). Pour célébrer les 100 ans de sa naissance, Frantz Fanon sera mis à l’honneur sur le territoire américain.

S’il reste une figure connue en France, c’est bien aux États-Unis que son héritage intellectuel est le plus vivant. Dans les universités comme dans certains cercles militants, Frantz Fanon n’a jamais quitté le devant de la scène. « Il faut dire que Fanon était sexy, relève avec malice Lewis Gardon. C’est ce que j’appelle Fanon superstar. Des films lui sont consacrés, des pièces de théâtre, et même des biographies fictionnelles. Il était physiquement très beau, c’était un brillant psychiatre, il était courageux, il a participé à la libération de camps de concentration, il est mort jeune et il a essayé de créer les États-Unis d’Afrique. » Autant de raisons qui expliquent que même les jeunes générations soient attirées par la figure de ce penseur né il y a 100 ans.

Un psychiatre mal compris

Lewis Gordon met en garde : que l’image et l’attrait qu’exerce Frantz Fanon ne trouble pas son message. « Comment lire un philosophe si on fétichise le penseur ? », résume-t-il d’une interrogation, alors que, selon lui, le psychiatre n’est pas toujours bien lu ou parfaitement compris. « On dit souvent que Fanon a légitimé la violence alors que c’est l’inverse : il était anti-violent et y cherchait un antidote », pointe par exemple Lewis Gordon.

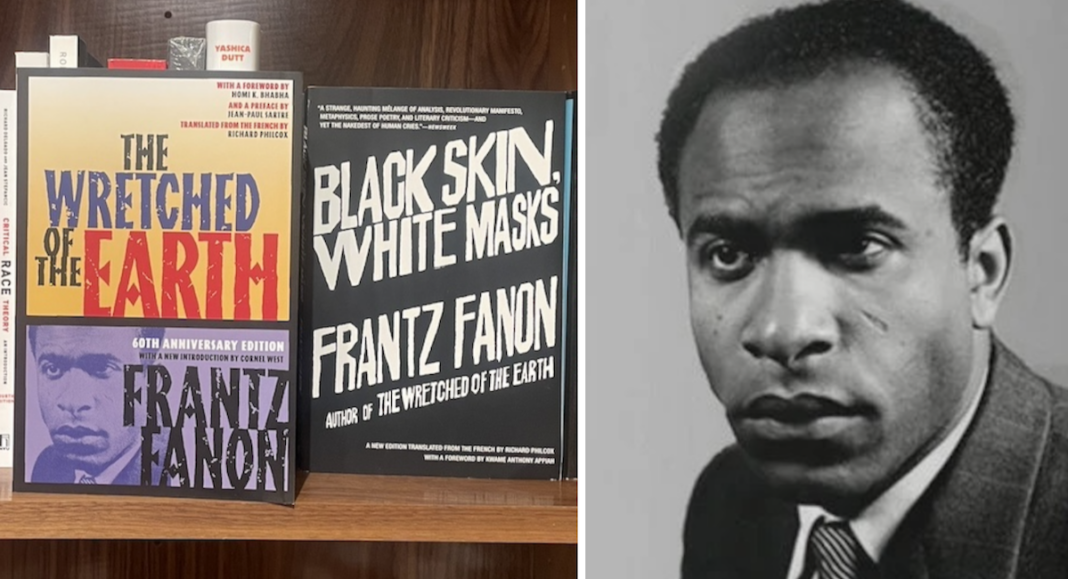

En évoquant ces questions de violence, de racisme structurel, d’aliénation, Frantz Fanon reste en tout cas cruellement moderne aux États-Unis. Ce qui explique peut-être que ses ouvrages Peau noire, masques blancs (Seuil, 1952) et Les Damnés de la Terre (éditions Maspero, 1961) restent des classiques toujours proposés dans les rayons des librairies américaines. En 2020, après la mort de George Floyd, ses livres sont même remontés dans les ventes d’Amazon, dans le sillage de ceux de James Baldwin ou d’Audre Lorde.

Frantz Fanon est également enseigné dans les départements de philosophie, de littérature comparée, de science politique, mais aussi dans les « Black Studies », ces programmes nés des luttes étudiantes dans les années 1960. Son influence y est presque fondatrice. « Il a inspiré de nombreux penseurs et influencé de nombreux mouvements, fait remarquer Lewis Gordon. Les Black Panthers se sont notamment appuyés sur son travail. » Cent ans après sa naissance à Fort-de-France, et plus de soixante ans après sa mort à Alger, Frantz Fanon continue de parler au monde.

![[Tuile d’expat] Accompagner son enfant autiste : « On a dû tout apprendre » témoigne Marie Dumesnil en Arizona](https://www.frenchmorning.com/wp-content/uploads/2026/01/marie-1-150x150.jpg)