Chelsea, Soho, Upper East Side… En ce mois de la déesse Aphrodite, on arpente Manhattan dans ses grandes largeurs pour visiter trois expositions formidables. De Rembrandt à la très actuelle Amy Sherald, nous découvrons l’histoire. Une histoire intime que Sandrine Torredemer tisse au creux d’images brodées, une histoire biblique, celle d’Esther, héroïne d’un peuple, devenue au XVIIᵉ siècle le symbole de l’émancipation des provinces du Nord ou encore l’histoire d’une invisibilisation qui prend fin grâce aux portraits captivants d’une peintre afro-américaine devenue culte, en douceur.

Amy Sherald, portraits d’une Amérique invisible au Whitney Museum

Avec « American Sublime », le Whitney Museum expose, jusqu’au dimanche 10 août, plus de cinquante portraits peints par l’artiste afro-américaine Amy Sherald. Dans cette première grande retrospective, la peintre, native de Columbus en Géorgie, s’affirme dans la lignée des grands peintres réalistes américains tels Edward Hopper. C’est la rencontre avec une œuvre de Bo Bartlett, figure contemporaine du réalisme lui aussi, qui va orienter Amy Sherald, alors qu’elle n’est encore qu’une enfant, vers le portrait exclusif de personnes noires.

« Je n’avais pas conscience qu’il y avait un manque d’images de moi-même dans l’histoire de l’art, pas avant d’avoir vu une peinture sur laquelle était peint un homme noir, ce que je n’avais jamais vu auparavant, explique l’artiste. J’étais en 6ᵉ quand j’ai vu cette peinture de Bo Bartlett d’un homme noir, debout devant une maison, des outils accrochés à la ceinture. Je suis restée quelques minutes devant et j’ai réalisé que je voulais faire des peintures comme celle-ci. Je pouvais alors voir mon futur. »

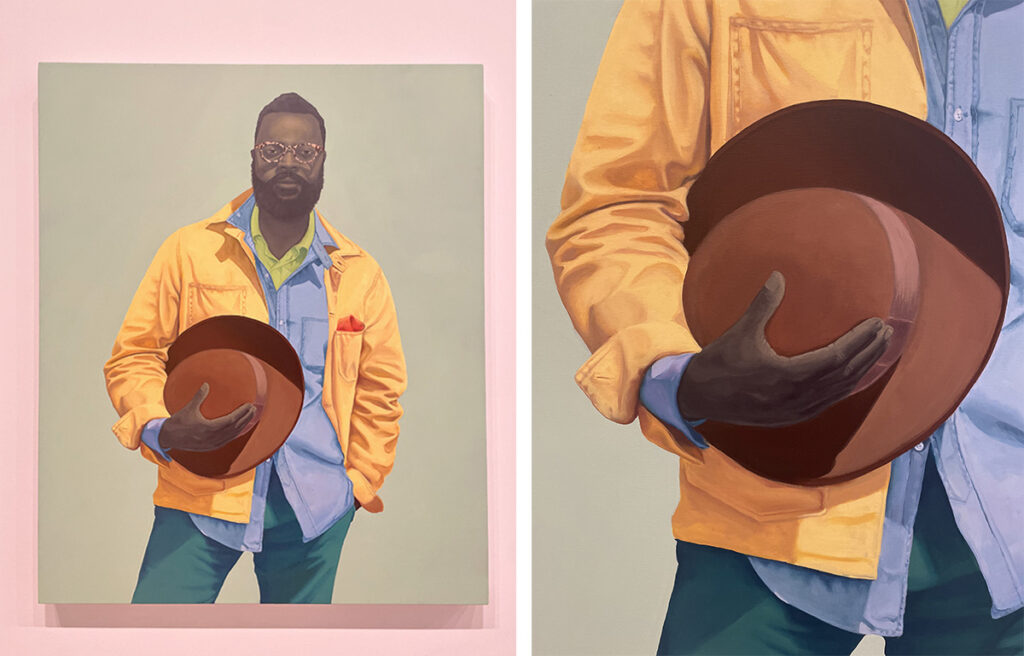

Depuis 2007, l’artiste peint donc, à l’instar de Kehinde Wiley, le portraitiste californien de Barack Obama, des portraits d’Américains qui, jusqu’alors, étaient invisibles dans l’art. Elle fait le choix de traiter leur peau noire en grisaille, elle en atténue la valeur de réalité. Son objectif est de mettre à distance la caractéristique physique et de ne pas réduire les personnes à leur couleur de peau. Elle préfère se concentrer sur l’individualité et sur l’intériorité de ses modèles. C’est une somme de personnalités qu’elle nous fait rencontrer, des personnes qui se sont préparées à cette rencontre, en choisissant les vêtements et les accessoires qui les représentent, comme le faisaient les ancêtres d’Amy Sherald devant un photographe.

Les personnes sont peintes sur des fonds unis colorés, il s’en dégage une forme de gaité qui édulcore, dans un premier temps, le propos militant. Le visiteur fait donc connaissance avec l’œuvre de l’artiste en échangeant des regards avec ces figures représentées. La peinture est modelée mais sans ombres, sans tâches. Il semble que la lumière soit uniforme et unilatérale, comme si l’on ne cachait aucune partie obscure du sujet. Alors nous prenons notre temps et explorons les détails.

Une main tient son chapeau, une autre dévoile le lapin qui en est sorti, une troisième porte une bague de fiançailles. En poursuivant la visite, l’histoire se met en place, on croise le portrait de Michelle Obama ou encore celui de Breonna Taylor, l’assistante médicale de 26 ans tuée par un membre de la police de Louisville en 2020. C’est justement elle qui porte une bague de fiançailles, celle d’une demande en mariage que son petit ami projetait mais n’a pas eu l’occasion de lui faire. Les couleurs acidulées sont toujours présentes, mais le propos devient plus évidemment politique.

Enfin, dans les dernières salles, les œuvres les plus récentes s’élargissent. Sur de très grands formats, les personnes peintes prennent place dans un environnement, souvent extérieur. Elles s’inscrivent alors dans le décor, une barrière, un tracteur vient suggérer une géographie, celle d’une Amérique au ciel bleu. Elles s’ancrent dans le territoire. Un enfant, grimpé tout en haut d’un toboggan, un pied en avant, a des airs de conquête. Amy Sherald est passée, tout en douceur, presque sans que nous en prenions conscience, du discours intérieur au discours militant.

« Amy Sherald: American Sublime », Whitney Museum, 99 Gansevoort Street. Jusqu’au dimanche 10 août.

Esther, héroïne biblique devenue une muse de Rembrandt

Avec « The Book of Esther in the Age of Rembrandt », le Jewish Museum propose, jusqu’au dimanche 10 août, une très riche exposition comprenant plus de 120 œuvres : des peintures, des gravures et des dessins de Rembrandt et de son cercle, tous en lien avec l’histoire d’Esther, cette héroïne biblique que les Provinces Unies ont convoquée pour célébrer leur résistance face à l’insurrection espagnole de Philippe II, roi d’Espagne et Prince des Pays-Bas. Au travers de ces œuvres, les artistes vont prendre part à la révolte qui les mènera vers l’indépendance de leur territoire en 1648.

L’exposition offre une plongée dans l’histoire d’Esther, modèle de vertu qui fait passer le destin de son peuple avant le sien. On découvre particulièrement les raisons pour lesquelles, au XVIIᵉ siècle, cette figure biblique a pu devenir un motif de prédilection des plus grands peintres des Pays-Bas.

Les œuvres exposées manifestent leur attrait pour différents épisodes du livre, comme la toilette d’Esther, moment intime où elle se prépare avant d’aller affronter le roi, son époux, pour lui révéler sa judéité ou encore le festin qui s’ensuit, lors duquel le roi, l’ayant pardonnée, offre un banquet généreux, cérémoniel auquel les fêtes de Pourim, célébrées dans la religion juive, font référence.

Outre l’attrait historique de cette exposition, la qualité des œuvres prêtées est remarquable. Les peintures de Rembrandt, de son ami Jan Lievens, de Gerrit van Honthorst, d’Aert de Gelder ou de Gabriel Metsu, sont réjouissantes par leur virtuosité et par leur richesse du détail. On y voit des femmes fortes en Esther et des hommes puissants aux accoutrements orientalisants. On note aussi les parchemins roulés de Salim Italia envahis par les dessins ciselés. Toutes ensembles, ces oeuvres forment un corpus aussi magnifique qu’instructif.

On y voit souvent le modèle d’Esther dépasser sa portée religieuse, s’ériger en motif profane au travers d’un portrait, d’une scène de genre ou d’une nature morte. L’environnement culturel et intellectuel des Provinces Unies s’imprègne de l’histoire biblique et y plaque ses découvertes exotiques, les étoffes ne viennent pas toutes de Perse, où se situe le récit original, mais d’un Orient fantasmé. Finalement, il est le véhicule d’un récit universel où les artistes font dialoguer les cultures découvertes grâce au commerce de cette puissance coloniale alors dominante.

« The Book of Esther in the Age of Rembrandt », The Jewish Museum, 1109 5th Ave at 92nd St. Jusqu’au dimanche 10 août.

« La Filature, Corners of France » : tisser le paysage, réparer l’âme

La galerie Amélie Maison d’Art expose pour la première fois à New York les œuvres tissées de La Filature avec l’exposition Corners of France. Jusqu’au samedi 19 avril, presqu’une quarantaine de paysages, silhouettes ou lettrages, s’affichent telles de petites poésie sur les murs de la galerie de Soho. Paris, Perpignan, St Jean de Luz mais aussi Los Angeles avec le château Marmont ou Palm Springs, les paysages tracés au fil et à l’aiguille déclinent des souvenirs qu’il est si aisé de s’accaparer. Un bord de mer sur lequel marche un surfeur, la fontaine d’un parc parisien, une montagne enneigée au-dessus de toits rouges : une sorte de mémoire commune nous attendrit en parcourant ces saynètes.

Au fil de la discussion avec l’artiste, Sandrine Torredemer, nous comprenons que l’histoire n’est pas aussi idéale que ces images brodées peuvent le laisser paraître. Les épreuves ont jalonné sa vie, la broderie est devenue son échappatoire, le moyen d’oublier les pensées sombres, de passer le temps et finalement de se réparer puis de se réinventer. Comme une révélation, après avoir « cherché la perfection » au travers de ses ouvrages, elle a un déclic en acceptant le lâcher-prise, l’imperfection.

Commence alors la quête des draps raccommodés, des tissus de récupération, des vielles bobines, « des vieilles choses » mais aussi des matières qu’on jette trop vite comme les charlottes protectrices d’hôpital, qui feront un ciel parfait. Tout est réinvesti dans ces petites peintures de brodeuse. Car ce ne sont pas des points sophistiqués, ni une prouesse d’un montage invisible, que nous promet la Française, mais au contraire la trace des passages répétés, la mollesse d’une fibre éreintée par le temps, la déchirure d’un organza qui, se superposant sur un autre, va agiter et faire briller les flots bleus d’une calanque à Cassis.

Les images se construisent donc au gré d’un effilochement, d’un entrelacement de tissus et de fils, toujours à la main et sans colle. La magie opère, nous voici devant une œuvre qui a toute les qualités d’une aquarelle : modeste, nostalgique, attendrissante. Sauf que l’aquarelliste peut peindre en un instant ce que Sandrine Torredemer peut broder en un temps infini. Cela n’a pas d’importance pour elle. Elle ne compte même plus le temps qu’elle passe sur ses projets. Elle choisit plutôt de transmettre aux autres cet art du temps pour soi et du lâcher prise lors d’ateliers qu’elle anime. Arrivent des femmes, pour la plupart, charriant des « autocritiques dévastatrices » sur leur capacités techniques, que Sandrine Torredemer aime à guider dans la réalisation de petites merveilles d’imperfection.

« La Filature: « La Filature, Corners of France », Galerie Amélie du Chalard, 85 – 87 Mercer St. Jusqu’au samedi 19 avril.

![[Webinaire] Français·es aux USA : les clés pour bien préparer sa retraite](https://www.frenchmorning.com/wp-content/uploads/2026/01/Webinaire-Retraite-US-France-Novembre-2025-OK-150x150.jpg)

![[Vidéo] L’immobilier fractionné aux USA: investissements performants, accès sécurisé](https://www.frenchmorning.com/wp-content/uploads/2025/12/webinaire-27-janvier-2026-150x150.png)