« En arrivant à l’université, mes amies étaient surexcitées à l’idée de pouvoir rejoindre une sororité… En tant que Française, je ne comprenais pas vraiment ! », sourit Lorraine de Landes, étudiante en deuxième année à UC Berkeley. À l’instar de la jeune fille à sa sortie du lycée, beaucoup s’interrogent sur les sororités et les fraternités des campus américains, souvent perçues comme mystérieuses, fascinantes et controversées. Ces organisations, qui regroupent des élèves – hommes, pour les fraternités, femmes, pour les sororités -, restent en effet mal connues. Pourtant, elles occupent un rôle central dans la vie universitaire aux États-Unis.

« Le système grec américain, qui englobe les fraternités et sororités, c’est un peu comme le football ! C’est une composante essentielle de la culture du pays. Surtout dans certains États du Sud ou du Midwest, où il fait partie intégrante de l’expérience estudiantine », explique Eileen Blum-Bourgade, spécialiste américaine de l’accompagnement scolaire auprès de jeunes souhaitant améliorer leurs dossiers dans le but d’intégrer l’école de leurs rêves. Et d’ajouter : « Ces associations ressemblent en fait à des clubs, mais impossible de généraliser… Toutes ont leurs propres caractéristiques, traditions et communautés. »

«Au carrefour du social et du philanthropique»

Il est vrai qu’il existe aux États-Unis une centaine de sororités et fraternités différentes. La première, Phi Beta Kappa, ayant été fondée en 1776, à l’Université William and Marie, en Virginie. Eileen Blum-Bourgade précise que ces institutions visent des objectifs divers. Parmi eux : réunir des sous-communautés autour de l’acquisition de compétences, d’une matière enseignée, d’une passion, d’un loisir, d’une profession ou d’un groupe ethnique.

Si la plupart de ces regroupements portent des noms grecs, en hommage à la Grèce Antique, ça n’est pas une règle. Certains ont choisi des acronymes, des sigles ou mots issus d’autres langues. Toujours en accord avec leurs valeurs. Notamment, la philanthropie, la camaraderie, l’engagement, la réussite académique, le leadership, l’inclusion, le développement personnel, etc.

« Une fraternité se trouve au carrefour du social et du philanthropique. Ce dernier aspect étant très important… Dans ma maison, on organise par exemple en ce moment des évènements pour lever des fonds à destination des enfants malades d’un hôpital local. » confie Steve*, étudiant en première année à UC Berkeley, et actuellement en processus de pledging. Il s’agit de la phase intermédiaire (six mois dans son cas) avant la décision finale d’acceptation de sa candidature par sa fraternité.

Réseautage et… fêtes!

Lorraine de Landes, membre depuis deux ans de Pi Beta Phi, insiste également sur cette approche. « Chaque maison a sa propre mission, mais la philanthropie est au coeur de la démarche. Tu dois t’engager, faire du bénévolat. Nous, on s’occupe d’enfants qui n’ont pas accès à l’éducation et on multiplie les évènements pour les soutenir (donations de livres, levées de fonds, etc.) ».

Ces groupes fraternels visent aussi à constituer de puissants réseaux professionnels. Et selon leurs historiques, ils comptent des membres prestigieux, dont certains anciens présidents. Lorraine de Landes raconte qu’elle bénéficie ainsi de ressources privilégiées, de soirées durant lesquelles des invitées viennent partager leurs expériences, qu’elle a accès à un « network important de sœurs qui se soutiennent à vie », à des possibilités de stages qu’elle n’aurait pas autrement. Elle envisage donc aussi la sororité comme un tremplin, « une chance ».

Steve acquiesce. « Je n’y vois que des avantages. Les connexions utiles quand tu termines tes études, les stages pour affiner tes choix, les évènements exclusifs, et puis il y a plein d’activités pour rencontrer d’autres étudiants, grâce à des sorties, des soirées… ». Eileen Blum-Bourgade souligne d’ailleurs le rôle d’intégration de ces institutions. « On y fait beaucoup la fête. Parfois, on s’y amuse plus que l’on ne travaille. Mais c’est une façon pour les structures qui comptent beaucoup d’élèves de générer du lien et de l’entraide. »

De multiples échanges entre sororités et fraternités ont lieu dans l’année. Et n’ayant pas encore 21 ans, l’âge légal pour consommer de l’alcool, Lorraine de Landes et Steve admettent tous les deux que ces fêtes leur permettent de « commencer plus tôt » et de « s’amuser sur le campus à défaut de pouvoir sortir en clubs ». Nombre de controverses proviennent des dérives qui ont pu en découler. Alcool, drogues, viols… les incidents ont défrayé la chronique plus d’une fois ces dernières années.

Rites initiatiques

« Je sais que certaines fraternités ont la réputation d’être des frat’ de violeurs… Moi, je respecte un bon code conduite envers les filles, et on se surveille mutuellement entre frères quand on sort. Parce que l’image que tu véhicules, c’est aussi celle de ta fraternité », déclare Steve. Dans cette veine, Lorraine de Landes assure qu’un système de sécurité assez strict est mis en place pour éviter les dérapages, et que les comportements excessifs entraînent des conséquences sur le campus de UC Berkeley (suspension, renvoi…).

« Selon les mentalités des campus et des clubs, on trouve de tout, mais il arrive que des ambiances toxiques ternissent leurs images. Des excès divers au hazing, cette période de bizutage durant laquelle on teste si l’étudiant craque ou non sous la pression, l’intimidation… », ajoute l’expert en accompagnement scolaire. Bien qu’officiellement interdites, ces pratiques se perpétuent de génération en génération de manière plus ou moins secrète.

Steve révèle se plier à l’heure actuelle à des tâches qui n’impliquent aucun danger. « Loin de la torture et de l’humiliation : le ménage après une fête, gérer les poubelles, les courses, jouer à des quizz, boire, etc. ». Lorraine de Landes, ne déplore quant à elle, aucune activité perverse dans sa sororité. Et d’après Eileen Blum-Bourgade, ces pratiques relèveraient avant tout « d’un esprit bon enfant et festif ainsi que de traditions très ancrées ».

Un recrutement sélectif

Le processus de hazing dure environ un semestre, jusqu’à l’officialisation de l’admission. « Même quand on a choisi son groupe, il faut être sûr de se sentir en phase. Les membres de ma fraternité ne sont pas arrogants et c’est ce que je voulais, je suis fier d’être là ! », déclare Steve qui espère prolonger l’expérience durant toute sa scolarité.

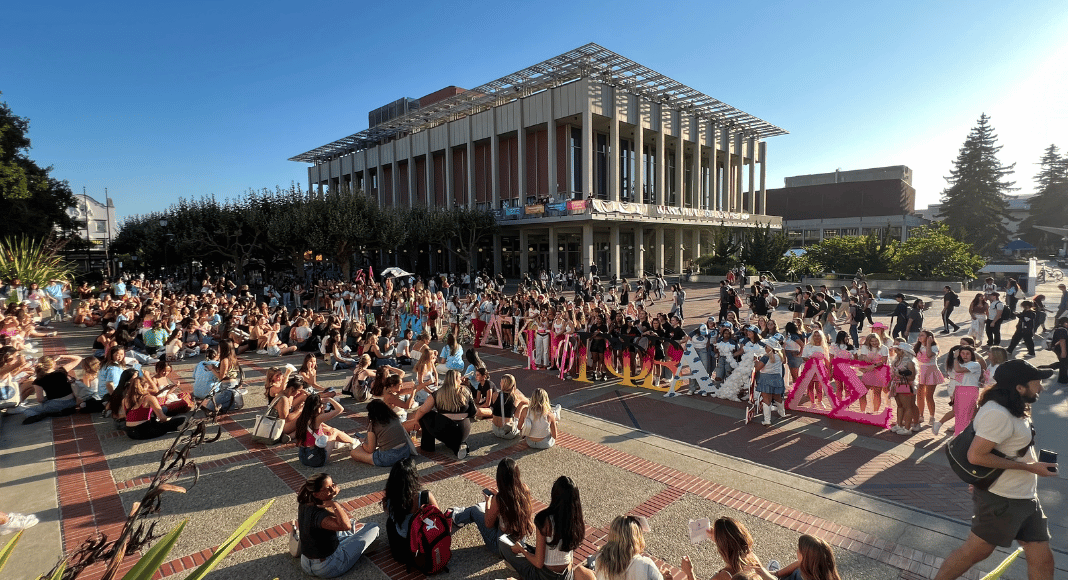

Si chaque confrérie dispose d’un processus de recrutement spécifique, Lorraine de Landes affirme que cela repose principalement sur les personnalités. « C’est très organisé. J’ai rempli une inscription en ligne, décrivant mon parcours, mon caractère, mes activités extra-scolaires. Puis, avec des centaines de filles, on a rencontré les membres des sororités qui nous intéressaient lors de réunions, d’activités (des chants par exemple), puis autour de conversations de cinq minutes. Toutes les candidates sont notées et il y a de premières éliminations. On est alors invitées à revenir si on est pré-sélectionnées et on découvre son affectation finale lors d’une cérémonie au cœur du campus », se souvient-elle.

Ces quelques semaines, désignées par l’expression rush weeks, permettent à la fois aux étudiants de déterminer les organisations qui leur correspondent le mieux, et à ces dernières, de choisir leurs futurs poulains. Il faut ensuite s’acquitter d’un prix d’adhésion. Une cotisation individuelle dont le montant varie. 700 dollars l’année pour Steve, qui vit en dortoir. Un chiffre qui s’élève à 2.500 dollars pour la sororité de Lorraine de Landes; 7.000 dollars lorsque l’on est en colocation dans la maison. Un inconvénient à considérer avant de se lancer dans l’aventure.

Ndlr : Steve est un prénom changé à la demande de l’étudiant qui ne peut révéler sa véritable identité, ni la fraternité dont il fait partie, par souci de confidentialité. Il est encore en ce moment en processus de « pledging ».

![[Webinaire] L’assurance santé pour les Français·es des États-Unis](https://www.frenchmorning.com/wp-content/uploads/2026/02/webinaire-17-fevrier-2026-150x150.jpg)

![[Vidéo] Contribuables américains : les obligations fiscales à respecter](https://www.frenchmorning.com/wp-content/uploads/2025/12/Capture-decran-2026-02-04-a-11.04.50-150x150.png)