La scène artistique new-yorkaise vibre cette semaine avec l’ouverture des expositions de février : quatre d’entre elles méritent particulièrement le détour. Il faut aller à la rencontre de l’américain Bo Bartlett et de ses portraits de famille géants, prendre son temps pour approcher les œuvres faussement abstraites de Bruno Dufourmantelle, redécouvrir les natures mortes de Giorgio Morandi dans l’intimité d’un accrochage ultra-contemporain et, enfin, jouer avec les sculptures monumentales de la française Camille Henrot.

Bo Bartlett, arrêt sur images

Le peintre américain Bo Bartlett est méconnu des Européens, il est néanmoins un artiste contemporain qui compte, un héritier du mouvement réaliste made in US. La Colombus State University a d’ailleurs construit, en 2017, le Bo Bartlett Center, dédié à la collaboration artistique au sein de son campus, en l’honneur de son héros local. La galerie McEnery de Chelsea expose, jusqu’au samedi 15 mars 2025, une dizaine de ses œuvres, sorte d’arrêts sur image d’une vie américaine entre sa Georgie natale et une île sauvage du Maine où il réside en alternance.

Iconographie d’une mémoire familiale

Les très grands formats accueillent, pour la plupart, des scènes de vie familiale. L’épouse de Bartlett y siège fréquemment, immobile, le regard scrutant l’horizon ou les regardeurs – aux premiers desquels le peintre ? L’atmosphère est synthétisée dans une composition simple qui dévoile les figures délicatement éclairées par un soleil doré, presque voilé, qui peine à marquer les ombres et offre à la scène une certaine sérénité. L’album de famille géant ainsi créé évoque les souvenirs du peintre. Pourtant, l’immobilité, la lumière diffuse et l’absence d’expression des figures confèrent à l’œuvre une part d’inquiétude. On sent bien que quelque chose est sous-jacent, une question est ouverte.

Dans la tradition du réalisme américain

Chacun voit, au travers de ces œuvres peintes, les références qui lui sont familières. Quoiqu’il arrive, c’est l’histoire de l’art américain que convoque Bartlett. Comment ne pas voir une citation de Norman Rockwell dans School of Charm, peinte en 2010, dont la petite société des enfants, et la tonalité vintage, font écho aux illustrations emblématiques du Saturday Evening Post ? Plus loin, Mermaid Cove, peinte en 2022, offre, elle, une variation de l’œuvre de George C. Bingham, Trappeur sur le Missouri. Cette dernière dépeint les nouveaux arrivants en Amérique, au XIXe siècle, leurs enfants métissés, leur métier. La toile de Bartlett reprend adroitement quelques éléments de la composition, mais aussi le reflet immobile et la lumière douce. Il place des femmes sur la barque, dans un moment de loisirs. Veut-il filer la métaphore d’une histoire des Américains ? C’est évidemment le cas lorsqu’il approche l’iconique American Gothic de Grant Wood avec le portrait familial devant leur maison en bardage de bois.

Dans la deuxième salle de l’exposition, une très grande toile représente un bord de mer, Bartlett réalise-t-il ici un portrait de l’ambivalence américaine ? On voit en effet des personnages en tenues de plage, la peau poliment bronzée. Un surfer, un peintre, une enfant tenant la main d’une femme noire, un groupe d’individus : nous contemplons un panorama de rêve. Certaines figures semblent pourtant scruter l’horizon. On devine finalement des fumées noires, au large, sur la mer calme, s’élevant dans le ciel. Une nouvelle lecture de l’œuvre s’impose.

Bartlett, héritier d’une tradition réaliste américaine nous pousse, à la manière d’un Bob Dylan, à douter de la simplicité apparente de ses œuvres. « Bo Bartlett », Miles McEnery Gallery, 525 W 22nd St. Jusqu’au 15 mars.

Bruno Dufourmantelle se dévoile chez Amélie du Chalard

La Maison d’Art d’Amélie du Chalard expose les œuvres de Bruno Dufourmantelle à partir du jeudi 6 février. Ces tableaux et dessins de grand et petit formats viennent servir un concept de galerie ici réinventé. L’appartement spacieux voit se côtoyer un ensemble d’objets, de sculptures, de pièces de mobiliers choisis, éclairés, orientés avec une quête d’harmonie élégante qui bénéficient beaucoup au travail du peintre français puisque, sorte d’embuches magnifiques, ils ralentissent le chemin vers l’œuvre.

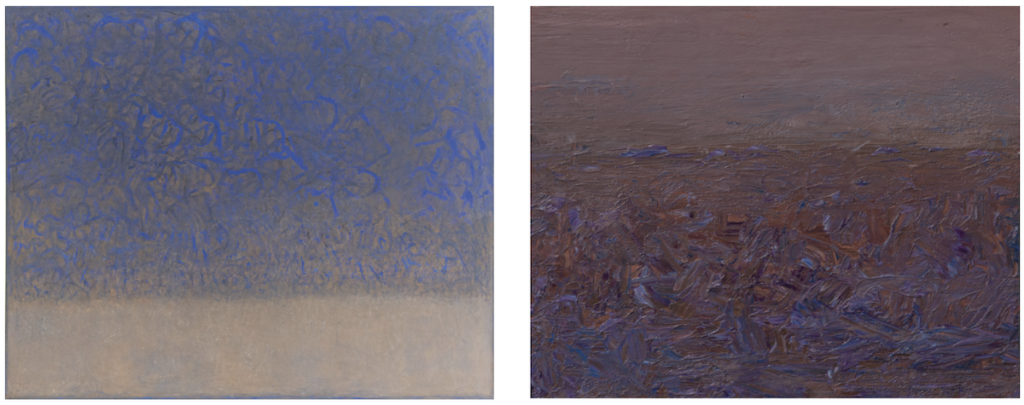

Ceci n’est pas de l’abstraction

Les tableaux de Dufourmantelle s’imposent d’eux-mêmes. Surface vibrante, majoritairement dans les teintes de bleu, violet, terre et vert, ils apparaissent, de prime abord, presqu’abstraits. Le peintre se réclame d’ailleurs de cette première intention. Mais, il explique : « Il n’y a pas de préparation en amont d’un tableau ou même d’un dessin : je ne sais jamais où je vais au départ. […] La peinture, pour moi, est un cheminement, mais également une façon de vivre. » Donc, puisqu’aucun croquis – ou même idée – ne préfigure son travail, c’est le geste qui, finalement, guide l’œuvre vers sa destination figurative. Lorsqu’on s’approche, on voit apparaître des traces, une surface, une matière poudrée d’où jaillissent l’idée de la nature. Des fleurs flétries succèdent aux nuages, des arbres surgissent d’un brouillard de graphite.

L’œuvre change selon le point de vue

On comprend d’où procède la rencontre entre la galeriste et le peintre. Ces œuvres trouvent, dans la Maison d’Art, un espace qui leur donne le temps de se découvrir au visiteur. Il convient de ne pas précipiter sa visite et de procéder par étapes, d’un point de vue à un autre. Observer de loin, peut-être debout, le tableau qui est encore abstrait, puis, s’approcher de quelques pas, au rythme des variations de la lumière. S’assoir sur le canapé et saisir, dans la brume vibrante du pigment, le geste qui se dessine pour enfin venir dans l’intimité de l’œuvre, comme dans la mécanique d’un objet, accéder à la forme figurative, à la lumière, à l’espace, peut-être au monde, comme l’artiste en fait le vœu.

Bruno Dufourmantelle / LIGHTSPACE, Maison d’Art Amélie du Chalard, 85 – 87 Mercer St. Jusqu’au 22 février.

Immersion dans l’œuvre de Giorgio Morandi

Cinquante œuvres de Giorgio Morandi (1890-1964) sont actuellement exposées à la galerie David Zwirner. La quantité s’étoffe d’une variété technique remarquable. Les peintures, aquarelles et gravures, prêtées par la fondation Magnani-Rocca, se déploient dans les immenses salles de la galerie contemporaine. Disposées à confortable distance les unes des autres — mais toujours à hauteur d’œil —, ces petits formats permettent un inattendu tête à tête au visiteur.

La nature morte presque irréelle

On connaît les natures mortes de Morandi : composition d’objets simples, pris au quotidien : bouteilles, v‹ases, pots. On en découvre ici de multiples variations gravées – le Bolonais a été professeur de gravure durant vingt-six ans – et peintes. La touche épaisse où la couleur est toujours apaisée par l’addition de blanc, et la verticalité douce d’un trait pas si rectiligne, nous plongent dans le détail et font pencher l’œuvre vers l’abstrait. Tout au moins vers la compréhension de l’artiste quand il dit « Je crois que rien ne peut être plus abstrait, plus irréel, que ce que nous voyons réellement. Nous savons que tout ce que nous voyons du monde objectif, en tant qu’êtres humains, n’existe jamais réellement tel que nous le voyons et le comprenons ».

Une variété inattendue d’œuvres

L’exposition propose aussi des œuvres plus figuratives, telles des paysages ou un instrument de musique – œuvre de commande – qui manifestent la maîtrise plastique de l’artiste italien bien qu’elles apparaissent hors du territoire de prédilection de Morandi. On est troublé face à l’autoportrait, rare excursus du peintre dans la représentation de la figure humaine. Il nous fascine par sa simplicité, sa touche mouchetée et sèche, il souligne aussi l’énigme Morandi.

Luigi Magnani : un regard de collectionneur et d’ami

Qui est Giorgio Morandi ? Un homme discret qui échappe à ses contemplateurs. Peintre et homme solitaire, il mène une vie retirée auprès de ses sœurs. Nous le découvrons au travers de la collection du musicologue Luigi Magnani (1906-1984), son mécène et l’un de ses rares amis. Cette admiration et cette amitié, expliquent sans doute la cohérence avec laquelle ont été associées ces œuvres d’époques, de techniques et de sujets diverses.

« Giorgio Morandi: Masterpieces from the Magnani-Rocca Foundation », David Zwirner Gallery, 537 West 20th Street. Jusqu’au 22 février 2025.

Camille Henrot et ses œuvres monumentales chez Hauser & Wirth

L’artiste française Camille Henrot, qui travaille entre Berlin et New York, présente jusqu’au samedi 12 avril une exposition de son travail le plus récent à la galerie Hauser & Wirth : jeux d’enfants déroutants.

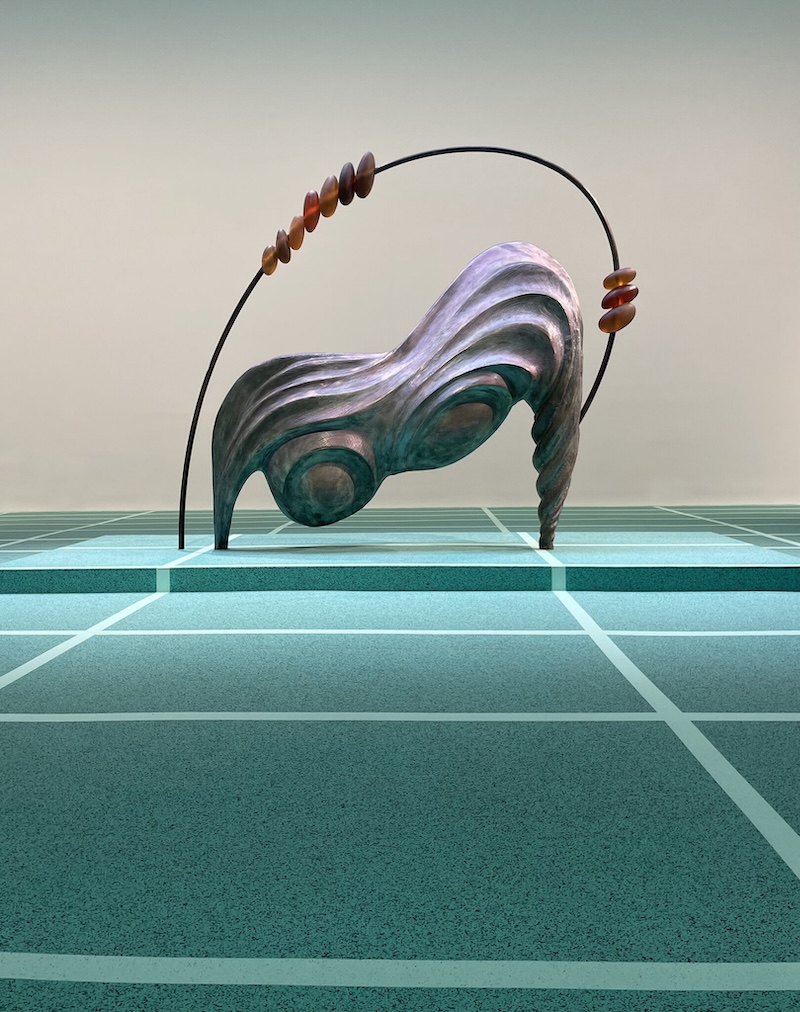

Un terrain de jeu impressionnant

Inspiré des jeux d’enfants des années 80, les sculptures géantes en bronze de la série Abacus pointent, selon le souhait de l’artiste, l’ambivalence de la société où le jeu fait entrer en collision l’instinct récréatif avec l’acceptation de la norme — puisque le jeu invite à remplir un objectif. Le sol de la galerie est recouvert d’une matière conçue pour l’occasion par les architectes Charlap Hyman & Herrero. Ce revêtement, dont la teinte vert chimique est éblouissante, s’apparente à ceux conçus pour les airs de jeux. Cela, ajouté au quadrillage dont il est marqué, projette le visiteur dans l’exposition comme un enfant dans un terrain de jeu. Il navigue entre les sculptures qui le dominent. Les pièces développées par Henrot, outre leur gigantisme, revêtent une forme d’hostilité inattendue, leurs extrémités reviennent en boucles pointues, semblables à des hameçons. Est-ce un piège tendu au visiteur ? Heureusement la matière, la couleur et sa patine adoucissent un peu cette impression de danger.

Une drôle de meute

L’artiste associe à ces bronzes monumentaux d’autres oeuvres récentes, de moindre format, représentant ce qui s’apparente à des animaux. Un « chien » aplati en métal, un « crocodile » haut sur pattes en béton, un « pingouin » en acier, ils portent tous des prénoms : Noé, Félicity, Francesco… ce qui, outre leurs contours au tracé enfantin, participe de la création d’un lien empathique entre le visiteur et les sculptures. Ces pièces sont conçues et vendues à l’unité, mais l’artiste réalise ici une installation très drôle – mais est-ce sa vocation ? – où elles sont reliées, au moyen de laisses, à un pilier urbain en métal peint, sorte de dog walker immobile qui entrave leurs mouvements.

Camille Henrot, lion d’argent à la 55e Biennale de Venise en 2013, affirme, dans cette exposition, une nouvelle inflexion de son œuvre.

« Camille Henrot : A Number of Things », Hauser & Wirth, 542 West 22nd Street. Jusqu’au 12 avril 2025.

![[Webinaire] Français·es aux USA : les clés pour bien préparer sa retraite](https://www.frenchmorning.com/wp-content/uploads/2026/01/Webinaire-Retraite-US-France-Novembre-2025-OK-150x150.jpg)

![[Vidéo] L’immobilier fractionné aux USA: investissements performants, accès sécurisé](https://www.frenchmorning.com/wp-content/uploads/2025/12/webinaire-27-janvier-2026-150x150.png)